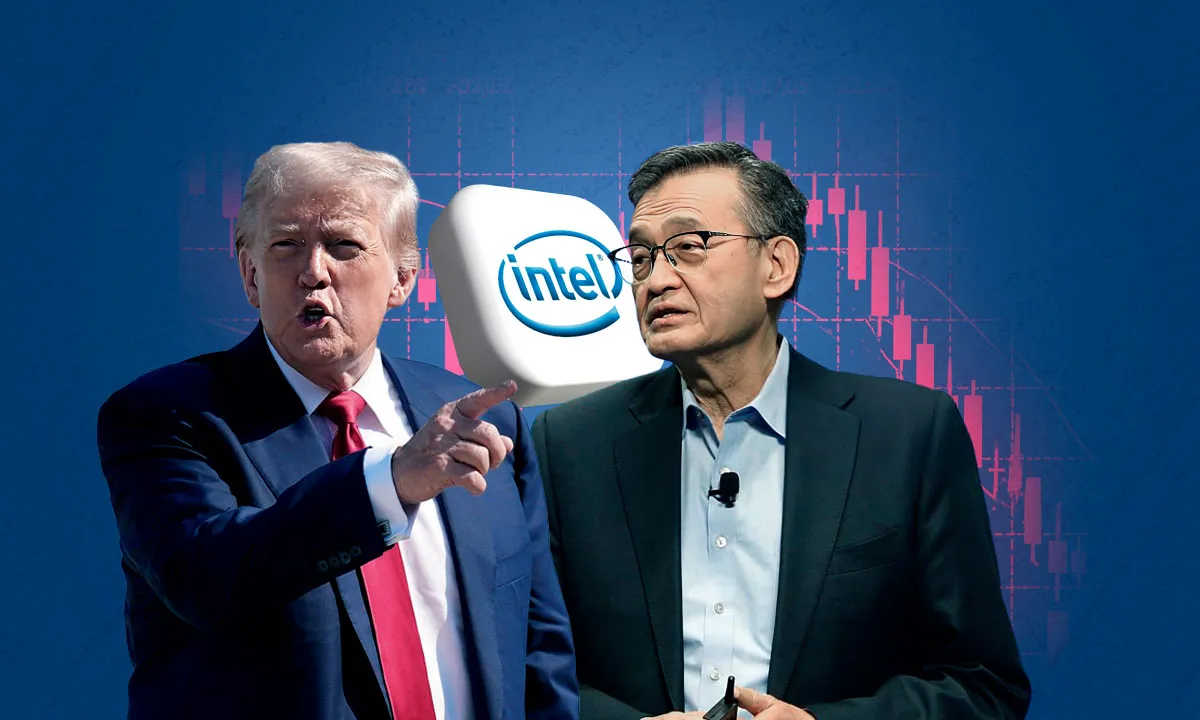

The Economist critica la geopolítica tech de Trump

Según el análisis de la revista, la idea de Donald Trump de rescatar a Intel y fabricar todos los chips dentro de Estados Unidos es más una fantasía que una estrategia viable.

La producción de semiconductores depende de cadenas globales complejas, aliados estratégicos como Taiwán y Corea del Sur, y décadas de innovación imposible de replicar con proteccionismo.

La caída de Intel y el desafío estadounidense

Hace 50 años, Intel era el símbolo de la innovación norteamericana. Dominaba el mercado de chips para computadoras personales y llegó a ser la segunda empresa más valiosa del mundo en el año 2000. Hoy su realidad es muy distinta: con una valuación de apenas 100.000 millones de dólares, no figura entre las 15 empresas de semiconductores más importantes y prácticamente no participa en la producción de chips avanzados para inteligencia artificial (IA).

El fracaso de Intel no solo es empresarial: para The Economist, es también la muestra de que la política industrial basada en subsidios y proteccionismo puede ser ineficaz. La administración Biden intentó reflotarla con la Ley CHIPS, que prometió 8.000 millones de dólares en subsidios y hasta 12.000 millones en préstamos. Sin embargo, proyectos como su planta en Ohio acumulan retrasos y podrían comenzar recién en la década de 2030. Mientras tanto, la empresa está altamente endeudada y con ventas en caída.

More than ever, semiconductors hold the key to the 21st century. Yet Donald Trump’s approach to chipmaking is self-defeating. To remain the world’s foremost technological power, America needs its friends https://t.co/VDce6kGIHU pic.twitter.com/Tms1QEDWXT

— The Economist (@TheEconomist) August 21, 2025

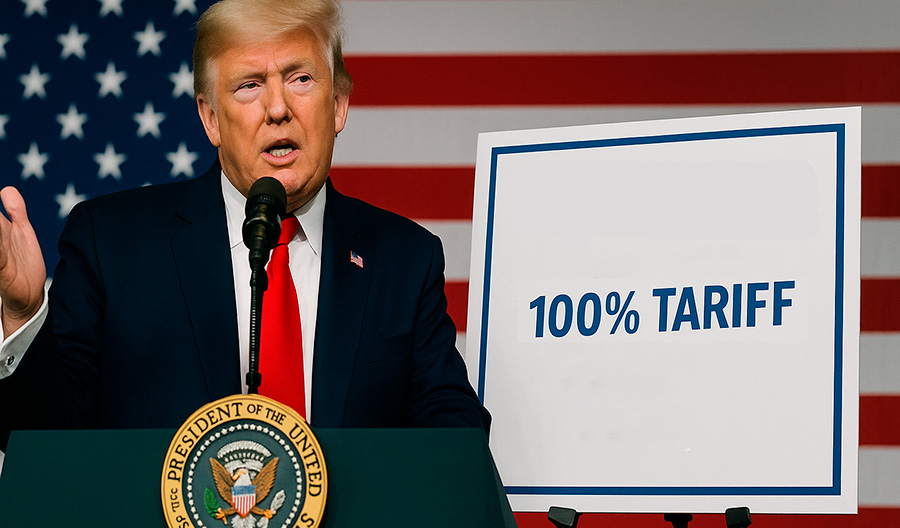

Trump, el proteccionismo y la “fantasía” del chip nacional

En este escenario crítico, Donald Trump propone ir más allá: imponer aranceles a la importación de chips, presionar a gigantes como Nvidia para que fabriquen con Intel e incluso una cuasi nacionalización de la empresa.

El problema, advierte The Economist, es que forzar a la industria tecnológica estadounidense a usar un producto inferior solo debilitaría su ventaja global. La fabricación de chips no es un fin en sí mismo, sino un insumo estratégico para sostener la competitividad en sectores como la defensa, la IA y la industria digital.

El rol clave de TSMC, Samsung y los aliados

La realidad es que la geopolítica de los semiconductores depende de aliados y no del aislamiento. Taiwán, a través de TSMC, sigue siendo la pieza central: ya tiene fábricas en Estados Unidos y proyecta producir chips de 2 nanómetros en 2028, pero aun así mantendrá dos tercios de su producción en la isla.

Lo mismo ocurre con Samsung, que avanza en Texas con chips de última generación, y con Japón, donde la startup Rapidus está logrando avances significativos gracias a una fuerte inversión estatal. Estas naciones aliadas pueden ser tan estratégicas para la seguridad de Estados Unidos como sus propias fábricas.

Una política de chips que funcione

Para The Economist, una política sensata debería concentrarse en:

-

Agilizar permisos para nuevas fábricas.

-

Formar ingenieros y técnicos especializados en semiconductores.

-

Facilitar importaciones clave de maquinaria y talento.

-

Asegurar continuidad política más allá de cambios de presidente.

En lugar de cerrar la economía con aranceles, Estados Unidos debería fortalecer su red de alianzas tecnológicas. La industria de los chips nació de la globalización y lleva décadas construirse: ningún país, ni siquiera la primera potencia mundial, puede pretender dominarla en soledad.

La “fantasía” de Trump de fabricar todos los chips dentro de EE.UU. choca con la realidad que expone The Economist: la supremacía tecnológica solo se mantiene con cooperación internacional, no con muros económicos.